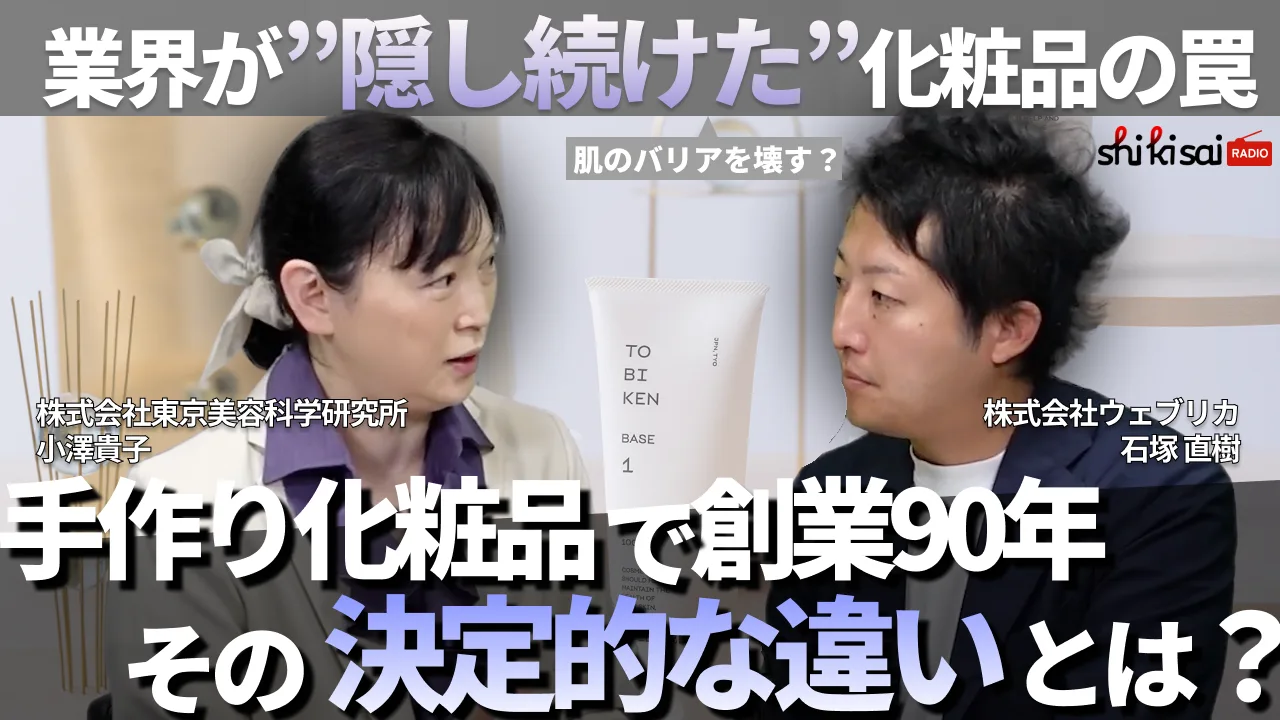

創業から93年の歴史を誇る株式会社東京美容科学研究所。「手作り化粧品」という言葉が時代に逆行するように聞こえる現代においても、同社は寸胴鍋、そして大きなヘラを使い、昔ながらの製法でクリームを作り続けています。

代表取締役の小澤貴子さんは、もともと化粧品業界の出身ではなく、化学研究者としてキャリアを積んだ人物。父の引退をきっかけに未経験で家業に入りました。研究者の目で業界を見渡したとき、「科学的に矛盾した化粧品づくり」が常識として行われていることに強い違和感を覚えたといいます。

今回は、小澤さんの歩み、東京美容科学研究所の哲学、そして「肌の健康を社会の健康インフラと位置づける」という未来構想について伺いました。

「生まれついた肌こそが美しい。」その健康な素肌を未来へつなぐ化粧品の存在意義を再定義します。

目次

家業を継ぐ決意 ― 未経験から化粧品業界へ

石塚:本日はよろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介をお願いします。

小澤さん:私は株式会社東京美容科学研究所の代表取締役を務めています。創業から93年、祖父の代から続いている化粧品会社で、私は三代目になります。

石塚:93年というとすごい歴史ですね。そもそもどなたが創業されたのでしょう?

小澤さん:祖父です。祖父は哲学科を卒業していて、もともと化粧品の専門家ではありませんでした。当時は戦前から戦後にかけて、西洋から新しい化粧品が次々と入ってきた時代でした。そのなかで「人の肌に誠実で、もっと自然に近い製法の化粧品を作りたい」と考え、会社を立ち上げたと聞いています。

石塚:哲学科出身というのは意外ですね。どうして化粧品に?

小澤さん:詳しい経緯は残っていませんが、祖父は「ものを作ること」に対して非常に誠実で、「肌にいいものを届けたい」という思いが強かったと聞いています。戦後には化粧品の工業化が一気に進みましたが、祖父は自然派の製法を続けました。料理に例えると「家庭で作る手作り味噌」のようなイメージですね。

石塚:小澤さんご自身はどういう経緯で家業に?

小澤さん:私は大学で化学を専攻し、その後は大手化学メーカーで研究職についていたので、化粧品業界はまったくの未経験でした。ただ、父が引退を考えたときに「この会社がなくなるのは惜しい」と思ったんです。酒蔵や味噌蔵が閉じてしまう寂しさを見てきたこともあり、同じようにこの化粧品が途絶えるのはもったいないと感じました。

石塚:研究者から経営者へ、大きな転身ですね。

小澤さん:はい。実際に入ってみると想像以上に「手作り」で驚きました。そして同時に、業界全体を研究者の視点で見たとき「科学的に矛盾している」ことが多いと気づきました。たとえば“足りない成分を補えばいい”という発想が支配的ですが、それは本当に正しいのか? という疑問を強く持つようになったんです。

手作り化粧品と工業製品の決定的な違い

石塚:一般的な化粧品と御社の製品、製法の違いはどかにありますか?

小澤さん:大手メーカーは巨大な工場でオートメーション化しています。特にクリームづくりでは「乳化」が重要で、水と油を強い乳化剤で一瞬にして混ぜ合わせます。製造効率は良く、製品も安定しますが、その強さが肌にとって負担になるんです。

石塚:それに対して、御社はどういった製法を用いていらっしゃるのですか?

小澤さん:私たちは今でもガスコンロと大鍋を使い、大きなヘラでゆっくり混ぜています。牛乳や卵に含まれる自然の乳化成分の力を利用して、時間をかけて作る。まるで料理のような作業です。

石塚:すごくアナログですね。

小澤さん:そうなんです。もちろん時間も手間もかかります。でも強すぎる乳化剤を使わずに済むので、肌には優しいんです。

石塚:保存期間の問題はありませんか?

小澤さん:あります。化粧品は法律で「3年間品質が変わらない」ことが求められますが、自然のものは本来変化するのが当たり前。手作り化粧品は“生もの”に近い感覚です。だからこそフレッシュさを大事にしているんです。

肌のバリア機能とアレルギーの深い関係

石塚:乳化剤が肌に与える影響について詳しく教えてください。

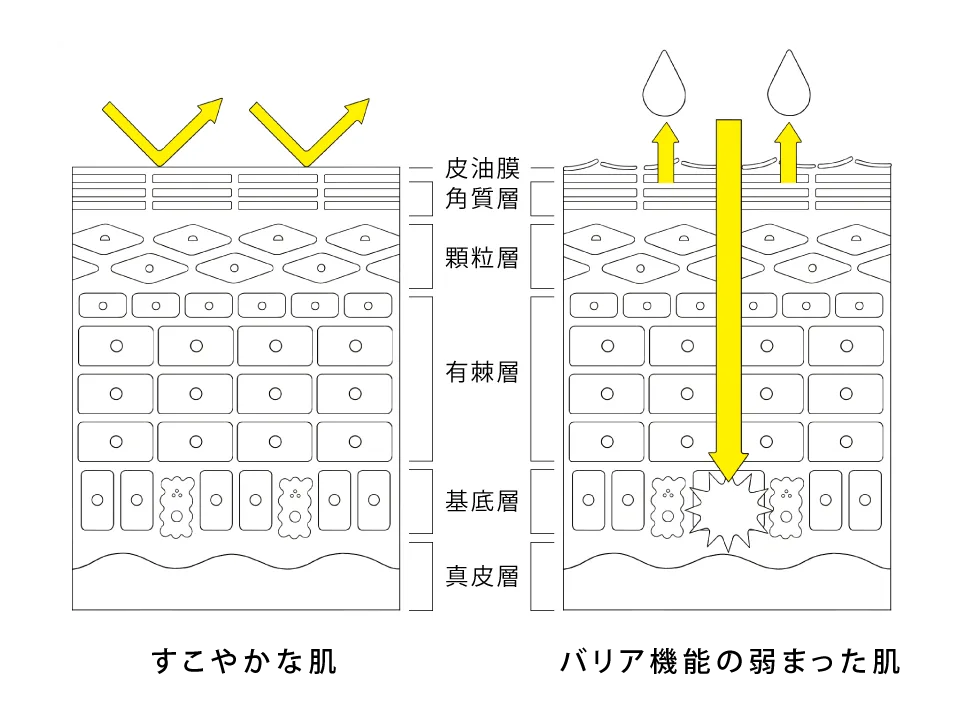

小澤さん:皮膚は実は体の最大の臓器で、免疫を担っています。目は「見る」、胃は「消化する」というように役割がありますが、皮膚の役割は「外からの異物を中に入れない」ことなんです。

石塚:バリアですね。

小澤さん:そうです。ところが強い乳化剤は皮膚の油膜を壊してしまう。するとアレルゲンが侵入しやすくなります。最近の研究では、食物アレルギーは口からではなく皮膚からの侵入が原因だと分かってきました。

石塚:皮膚からですか?

小澤さん:はい。たとえば赤ちゃんが床に転がって小麦粉やそば粉に触れると、その微細な粒子が皮膚から侵入してアレルギーを引き起こすことがあります。皮膚のバリアが弱いと、本来なら反応しないものにまで過敏に反応するようになるんです。

石塚:それは怖いですね。

小澤さん:ええ。だからこそ「バリアを守る」ことが非常に大切なんです。化粧品がそのバリアを壊してしまうのは本末転倒です。

“壊して補う”現代化粧品の課題と危うさ

石塚:なぜ業界は強い乳化剤を使い続けるのでしょう?

小澤さん:一言でいえば「コストと販売戦略」です。油は高価ですが水は安い。だから水を増やして原価を下げたい。でも水が多いと分離するので強い乳化剤が必要になります。そして「セラミド配合」「ビタミンC配合」といった訴求をすれば商品が売れやすい。

石塚:理論は分かりやすいですもんね。

小澤さん:そうなんです。「あなたにはこの成分が不足しています。だからこのクリームで補いましょう」と言われると納得しやすい。でも実際にはバリアを壊して無理やり成分を浸透させている。根本的な解決ではなく、かえって肌を弱めてしまいます。

石塚:補っているつもりが逆効果になるということですね。

小澤さん:はい。使えば使うほどバリアが壊れ、敏感肌やアトピーに近い状態になる方も多いです。美容に関心が強い方ほど、実は肌を壊しやすいというパラドックスが起きています。

東京美容科学研究所のアプローチと製品ライン

石塚:では御社のアプローチはどう違うのでしょうか?

小澤さん:私たちは「肌本来の力を壊さず、引き出す」ことを大切にしています。浸透させるのではなく、肌に軽い刺激を与えて新陳代謝を高め、自己回復を促す。与えるのではなく、引き出す発想です。

石塚:具体的な製品ラインナップを教えていただけますか?

小澤さん:製法のベースは変えずに使い勝手を改善していくなどしながら、ターゲット層や価格帯に応じてラインアップを増やし、現在は大きく分けて2ブランドにて展開しています。

進化版の「TO BI KEN(トービケン)」と伝統的な「GENOA(ゼノア)」です。

TO BI KENでは、敏感肌用のケアラインと普通肌用のベースライン、積極的にアプローチし美肌を目指すアドバンスラインという3つのラインナップで展開しています。代表的なのはGENOAの「A-30」というクリームで、本来の肌がもつバリア機能を保つことを目的にしています。

石塚:販売方法も特徴的だと伺いました。

小澤さん:はい。美容室や店舗で美容科学指導士がカウンセリングしながら販売しています。お客様の肌を見て「今は使わないほうがいい」と伝えることもあります。広告よりも口コミや実体験で広がってきました。

肌の健康を社会の健康インフラに ― 今後のビジョン

石塚:最後に、今後のビジョンをお聞かせください。

小澤さん:私は化粧品を「美容」ではなく「健康インフラ」と考えています。肌は免疫臓器で、日本人の8割が弱肌とも言われています。花粉症やアレルギー、感染症のリスクもバリア破壊と関係している。これは美容の問題ではなく社会全体の損失だと思っています。

石塚:確かに医療費や生活の質にも直結しますね。

小澤さん:だからこそ「嘘をつかない化粧品」を広めたいと思っています。そのため、YouTubeで正しい情報を発信したり、美容科学指導士を育成して知識を伝えたりしています。世代を超えて受け継がれる「正直な化粧品づくり」を続けていきたいと思っています。

編集後記

インタビューを通じて印象的だったのは、「嘘をつく化粧品」という表現でした。華やかな広告やキャッチコピーの裏で、多くの製品が「一時的に取り繕う」方向へ偏りがちです。しかし小澤さんが語ったのは、もう一方にある「本質的に肌の健康度を高める化粧品」の存在です。

どちらも一見「綺麗になる」ことに変わりはありませんが、持続性や健康という視点で見れば大きな違いがあります。短期的な変化を演出するのか、それとも肌本来の力を守り育てるのか。その選択が私たち自身の未来を左右するのだと強く感じました。

小澤さんはその考えをYouTubeや美容科学指導士の育成を通じて広めています。単なる「商品紹介」に留まらず、皮膚の本質的な構造や健康について語り続ける姿勢は、これからの化粧品業界に欠かせないものだと思います。本稿が、読者の皆さんにとって「自分の肌とどう向き合うか」を改めて考えるきっかけになれば幸いです。

ご紹介

Profile

株式会社東京美容科学研究所

代表取締役

1975年生まれ。上智大学理工学部化学科卒業後、応用化学修士課程に進学。終了後、大手化学会社の研究員を経て、 上智大学理工学部化学科非常勤助手として研究に携わる。理学士、工学博士(応用化学専攻)。

株式会社ウェブリカ

代表取締役

新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。

地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。