京都には数えきれないほどの宿がある。

どれも写真だけ見れば魅力的で、特色も語られている。

だが実際に訪れてみると、”本当の意味”で印象に残る場所は思ったほど多くない。

そんな中で、気づけば思い返してしまう宿がある。

東本願寺の門前町にある料理旅宿 井筒安だ。

華やかな宣伝があるわけではない。

大きな声で歴史を語る宿でもない。

ただ、何かが歩く速度をゆるめるように働きかけてくる。

私は、その理由を確かめたかった。

七代目当主・井筒 安次郎さんの話を伺うことはもちろん、

井筒安が静かに選ばれ続ける背景を、

自分の目と感覚で確かめてみるために足を運んだ。

目次

東本願寺の風を抜けて

京都駅から東本願寺へ向かって歩くと、

街の音が徐々に落ち着いていくのが分かる。

車の往来は多いのに、境内が近づくと不思議と騒がしさが引いていく。

門の影が深くなるそのあたりには、

昔から“町の中の静けさ”が溜まりやすいのだろう。

修学旅行生が通り過ぎ、観光客の声が風に混じる。

それでも、角をひとつ曲がるだけで

呼吸のリズムが自然とゆっくりになる。

京都では、ほんの十歩の差で空気の表情が変わる。

そんな通りの先に、井筒安はあった。

外観は控えめで、声高に老舗を主張しない。

長い年月を重ねてきた建物特有の落ち着きがある。

玄関の前に立つと、外よりわずかに暗い影が奥に続いていて、

その静けさに誘われるような感覚があった。

今回私は、七代目当主・井筒 安次郎さんの話を伺うためこの場所を訪れた。

「継ぐ」という言葉がまだ現実ではなかった頃

引き戸を開けると、木の香りがほのかに漂った。

旅館というより、誰かの家に招かれたときのような温度がある。

足を進めると床の軋みが静かに返ってきて、建物が今日も息づいているのを感じた。

七代目当主・井筒 安次郎さんは、

ごく自然な立ち姿で迎えてくれた。

威圧感も飾り立てもなく、

話をする前から“相手に構えさせない人”だと分かる。

座卓に向かい、湯飲みの湯気が落ち着くまで、

宿のことや季節の話、近所の市場の様子など、

たわいのない会話が続いた。

そのやりとりだけでも、この旅館の空気がどこか柔らかい理由が伝わってくる。

ひと呼吸置いて、「七代目として戻られた頃のことを伺ってもいいですか」と尋ねた。

安次郎さんは少しだけ視線を落とし、ゆっくりとうなずいた。

言葉を探すというより、その頃の自分をそっと手に取るような間合いだった。

──「継ぎたかったわけではないんです」

それは唐突な告白ではなく、

話の流れの中で自然に浮かび上がってきた言葉だった。

幼いころ、地域の人々から「坊(ぼん)」と呼ばれていたこと。

それは“長男坊”という意味で、

同時に“いずれ継ぐ人”としての視線を常に帯びていた。

──「呼ばれるたびに、逃げたい気持ちのほうが強くてね」

親に黙って芸大を受験し、写真を学んだこと。

家に古いカメラがたくさんあったこと。

在学中に仕事を受け、東京や海外で撮影していたこと。

“継ぐつもりはなかった”という言葉が、無理なく腑に落ちる。

しかし、先代が急逝し、旅館が宙に浮いたとき、

状況は急に現実味を帯びる。

──「逃げるより、潰す方が怖かったんです」

その一言は、決意の表明ではなく、静かな事実として語られた。

覚悟よりも“責任という名の温度”を感じさせる言葉だった。

この旅館の雰囲気には、

誇りや使命感よりも、

迷いながらも誠実に続けてきた人の姿勢がにじんでいる。

建物の柔らかさは、そのまま当主の気配に重なっているのだと感じた。

かたちを守るのではなく、今日に馴染ませていく

七代目として戻った安次郎さんは、まず徹底的に旅館の“基礎”を学び直したという。

料理の技法。

茶道の作法。

器の扱い。

館内の設え。

行事や季節の決まりごと。

若い身には重たく感じるような所作まで、すべて身につけた。

──「文句を言われんように、全部覚えました。料理も、お茶も、建物の決まりもね」

軽く笑いながら話すが、

その裏にある膨大な時間は想像がつく。

だが、学び尽くした先で見えてきたのは、“守り続けるだけでは届かないもの”だった。

──「守ったら、それはもう過去のものなんです」

伝統とは“固定するもの”ではなく、

“今日に合わせて少しずつ形を変えていくもの”だという。

古い料理帳には、砂糖を多く使った記録が残っている。

当時の贅沢として成立していた味でも、いま同じ量を使えば料理が重く感じられてしまう。

──「昔は炭火で焼くのが正しいとされてましたけどね、

今はスチームコンベクションでふわっと火を入れたほうが美味しい時もあるんです」

壊すのではなく、置き換えるのでもなく、いまの季節といまの人に合わせて“整える”。

安次郎さんは続ける。

──「伝統は川みたいなものやと思ってます。

止めたら濁りますけど、流れ続けるときれいなんですよ」

井筒安の空気の奥にある“静かな流れ”は、この考えから生まれているのだろう。

古い旅館にいると、時間が止まっているように感じる瞬間がある。

だがここにあるのは、止まった静けさではなく、ゆっくりと流れ続ける静けさだ。

その違いが、

旅人の肩の力を自然と抜いてくれるのかもしれない。

その日の京都を、その日のまま食卓へ

料理の話題に触れると、

安次郎さんはすぐにこう言った。

──「実は、うちの料理には決まった献立がないんです」

固定のコースがない──

その言葉の意味を咀嚼する前に、

「毎朝、市場へ行って決めるんです」と続けられる。

それは、単なる食材の選択ではなく、その日その日の気配を受け取る作業のようだった。

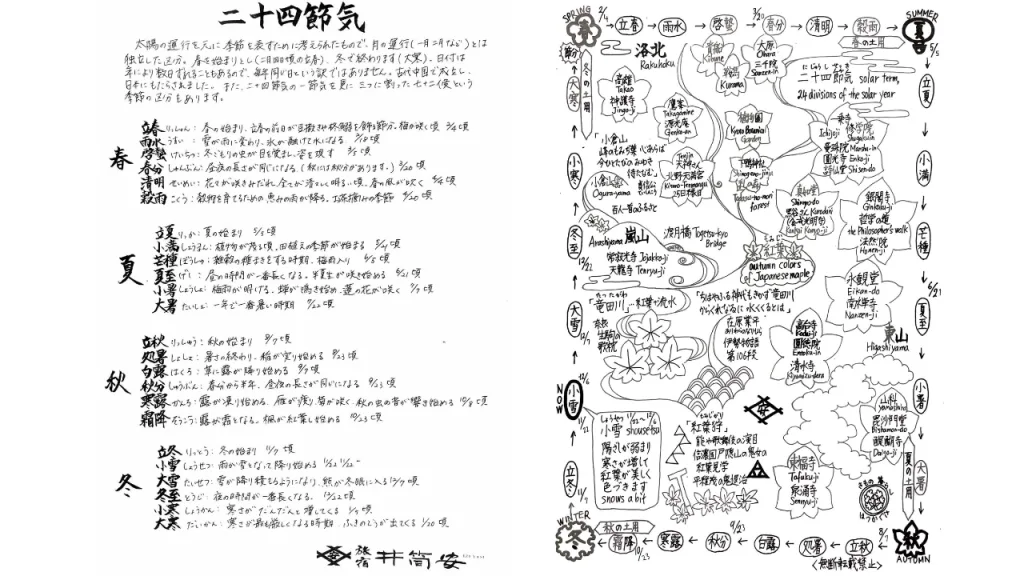

──「季節は24節気だけやなくて、もっと細かく変わるんです」

そう言って取り出されたのは、手書きでまとめられた二十四節気と七十二候の紙だった。

一枚の紙に、京都の季節の移ろいが細い文字で書き込まれている。

陽差し、雨の出方、湿度、山の色、風の冷たさ。

“暦を読む”というより、“自然の声を写した記録”という印象だった。

──「同じ“秋”でも、入りたての秋と終わりの秋はまったく違います。

料理も、それに合わせなあかんのです」

実際の料理にもそのまま反映されている。

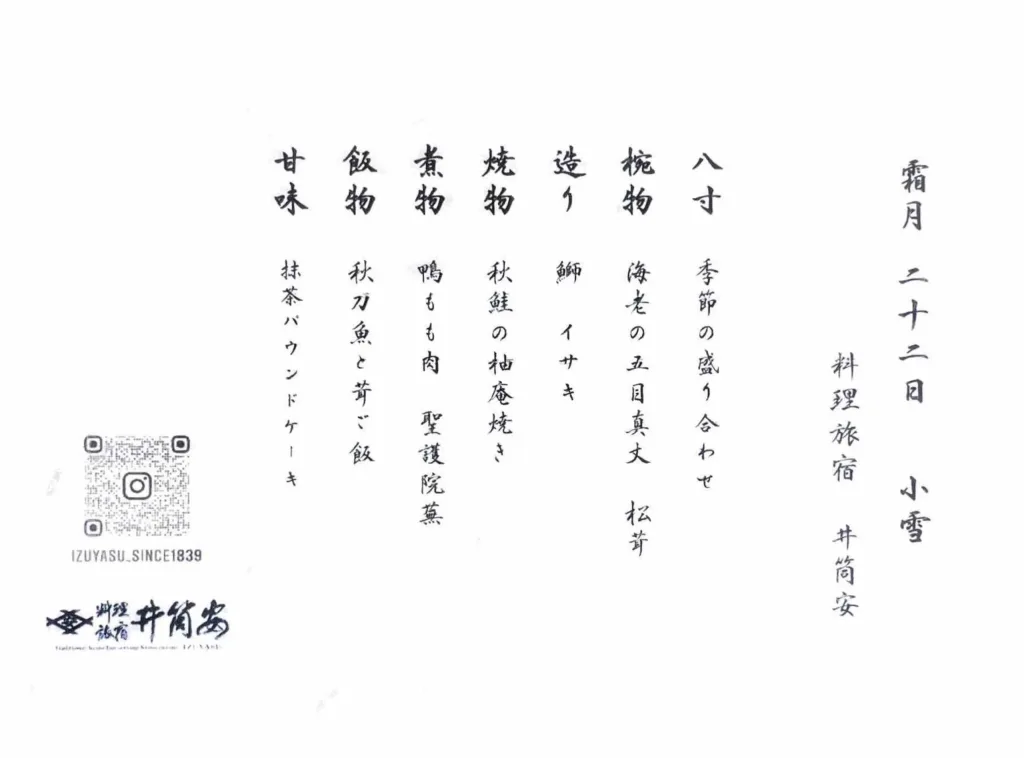

例えば小雪の頃の献立。

八寸には、季節の名残と走りが丁寧に盛り込まれる。

椀物には海老の五目真丈と松茸が寄り添う。

焼物は秋鮭の柚庵焼き。

煮物には鴨と聖護院蕪がゆっくり温度を帯びていく。

飯物は秋刀魚と芹のご飯。

甘味は抹茶のパウンドケーキ。

どの皿も、季節の中心を主張するような派手さはない。

むしろ、季節が変わりつつあるときの微妙な香り──

“今日しかない風味”が静かに盛り込まれていた。

──「市場に行くときは、お客さんの顔を思い浮かべます。

それで、“今日の人にはこれがええかな”と思うんです」

料理を“作る”というより、“誰かの今日に添える”という表現のほうが近い。

連泊の客がいれば、料理は必ず変える。

毎日同じものを出す発想が井筒安にはもともとない。

大きな店やホテルでは難しい柔軟さを、ここでは日常として引き受けている。

──「旅館ですからね。“その日に泊まった”という事実を大事にしたいんです」

料理にも時間にも、

安次郎さんの考えが静かに流れている。

私はその言葉を聞いたとき、この旅館の外観に感じた“静かな吸引力”の理由が、少し腑に落ちた気がした。

この場所には、季節と人の一日を丁寧に扱う姿勢がある。

その姿勢が、旅人を自然に惹きつけるのだ。

火と音の向こうに、料理人の呼吸がある

「よかったらカウンターを見て行ってください」と声をかけられた。

案内された先には、小さなカウンターがある。

ここでは、安次郎さんが料理を仕上げていく様子を

客がそのまま見ることができるという。

旅館としては珍しいつくりだが、

空間には不思議と緊張がない。

──「僕が作っているところを見てもらうほうがいいかなと思って」

そう言って軽く肩をすくめた仕草に、

この宿が大切にしてきた姿勢がそのまま表れていた。

大きな料亭では料理人の姿が見えることは少なく、

ホテルの和食も皿だけが舞台裏から静かに現れる。

ここではその過程が隠されず、

料理が“どのように生まれるのか”が体験として残る。

旅の中で、こうした“工程の記憶”が残る場所は案外少ない。

料理を食べ終えたあと、その音や温度が鮮明に思い出せる。

それが、井筒安の夕食を特別なものにしていた。

──「驚かすようなことはしませんよ。

煙が出てきたり、蓋を開けて光るとか、そういうことはせんのです」

安次郎さんは笑いながら言う。

必要以上の演出を排し、

ただ丁寧に作り、

丁寧に出す。

料理の向こう側にある“人”が自然と伝わる。

お客さまがカウンター越しにふっと見せる笑顔が、

何よりうれしいのだと話す。

その言葉は誇張がなく、

日々の仕事としての正直な喜びだった。

ふと気づくと、

私は料理そのものより、

“作る人の姿”のほうに心が向いていた。

旅館の魅力は、

料理の味だけではなく、

こうした“時間の味わい”に支えられているのだろう。

声をかけずに置かれた一杯のお茶のように

“おもてなしとは何か?”と尋ねたとき、

安次郎さんは少し間を置いてから、

「こんな話があります」と前置きした。

若い頃、東福寺の小さな塔頭を訪れたときのこと。

庭を前にして縁側に座り、ぼんやりと空を眺めていたという。

寺の人影はなく、境内の音もほとんどしない。

しばらくすると、ただ静かに湯呑がそばへ置かれていた。

──「驚かせず、声をかけず、邪魔せず。

あれが、一番美しいサービスやと思いました」

言葉としてはとても静かなものだが、

その情景には、

“相手の時間に踏み込みすぎない優しさ”が溢れていた。

おもてなしは、

押しつければ負担になる。

形だけ整えても本質には届かない。

必要なときに、必要なだけ。

気づかれないほど自然に。

それでいて確かに“心が触れる”。

この考え方は、

旅館全体に通っている。

廊下を歩くとき、

板の軋む音が大きく響かないよう配慮されている。

客室の障子は、開け閉めの音が柔らかい。

夜になると、照明は明るすぎず暗すぎない。

“何もしないように見えて、

実は丁寧に調整されている静けさ”。

塔頭での一杯のお茶と同じ質の心遣いが、

井筒安という空間を支えている。

話を聞き終えて、気分を整えたくなり外へ出た。

夜の空気は少し冷たく、

門前町を行き交う音がかすかに届く。

館内とはまた違う静けさがあって、その切り替わりが心にすっと馴染んだ。

そのとき、裏口のほうから静かな足音がして、

退勤するスタッフさんが軽く会釈をしながら

「お疲れ様です」と声をかけてくださった。

驚くほど自然で、儀礼的でもない。

けれど、その一言には、

宿で働く人の温度と、この場所の空気がそのまま宿っていた。

押しつけがましさはなく、

過度な“おもてなし感”もない。

ただ、今日ここにいる客として、当たり前のように交わされる挨拶。

その軽さが、むしろ忘れがたい。

気づけば交わされている一言。

その一言に、この旅館が大切にしてきた距離感がにじむ。

安次郎さんが語った“そっと置かれたお茶”は、

いまもこの旅館のあちこちに形を変えて息づいている。

必要以上に踏み込まない。

けれど、こちらの存在を丁寧に扱う。

言葉にしなくても伝わる美しい気配。

それが井筒安のおもてなしの本質なのだと、

私はそのとき深く実感した。

この宿で覚えた所作が、遠くへ旅をしていく

夕食の話を一通り伺ったあと、

安次郎さんはふと「うちはね、外国の子がよう働きに来てくれるんです」と言った。

その言い方は、

“別に珍しいことではない”という軽さがあるのに、

どこか誇らしさもにじんでいる。

──「今までに二十人以上は来てます。

最初は日本語もあんまり通じへん子もいましたけど、気づいたら誰より礼儀がきれいになってたりする」

厨房で魚を触る手つき、

お皿を置くときの静かな所作、

客室の障子を開けるときの角度。

そうした細かな“日本的な動き”は、

教科書より日常の中で身についていったという。

──「三年くらいおったら、日本人よりよう知ってますよ」

誇張ではないのだろう。

この旅館での三年は、ただ働くだけではなく“暮らす三年”でもある。

市場へ向かう朝の空気、

夕刻の門前町の静けさ、

お客さまと交わす短い挨拶、

そのすべてが文化として身体に蓄積されていく。

──「今やったらね、スコットランドの日本領事館で働いてる子がおるんです。

カナダの大使館におった子もいますし、料理の道に進んでドバイで頑張ってる子もいます」

そう言って微笑む表情には、

親が子を送り出すような温かさがあった。

大きな旅館ではなく、

派手な有名店でもない。

京都の一角にある小さな料理旅館が、

気づけば世界のあちこちに細い糸を伸ばしている。

ここで働いた人たちは、自分の国に戻ってもきっと、

この宿で見た“丁寧さの形”をどこかで思い出すのだろう。

それくらい自然な学びが、日々の中にある。

節目より、今日を静かに続けていくために

井筒安は、創業187年。

数字で聞くと大きな時間のようだが、

建物の中に入るとその重厚さよりも、

“日々の積み重ね”のほうが強く感じられる。

節目を祝う話題になったとき、

私は思わず「200年の節目には、井筒安はどんな姿になっているのでしょう」と尋ねた。

安次郎さんは少し笑って、首を横に振った。

──「気づいたら通り過ぎてたくらいでええんです」

それは拍子抜けするほど控えめな言葉だったが、

井筒安らしい言い回しでもあった。

──「節目を祝うために続けてるわけやないんです。

今日来てくれた人に、気持ちよく帰ってもらえたらそれで十分です」

胸を張って伝統を語るでもなく、

歴史を誇示するでもない。

ただ、今日の客を丁寧に迎え、

今日の料理を丁寧に出す。

その積み重ねが結果として187年になっただけだという。

井筒安には、老舗に特有の“構えた重さ”がない。

それは節目を祝うために続けてきた宿ではなく、今日のために形を整えてきた宿だからなのだろう。

歴史を背負うのではなく、

自然体で積み重ねてきた時間のほうが、この旅館では前に出ている。

宿のしつらいも、

料理も、

接客も、

どれも過去を示すものではなく、

「今日のために調整された現在」で満ちている。

伝統の中に漂う“湿気”のようなものがなく、

むしろフレッシュな空気を保ったまま続いてきた宿。

それが井筒安だ。

人は、誇張なく続くものに安心を覚える。

そして“自然体で続けてきた時間”は、どれほど長くても重くならない。

この旅館には、

時間に対する肩の力の抜けた姿勢がある。

だからこそ旅人は、

自分の肩の力もそっと抜けるのだろう。

静けさの輪郭をなぞるように

井筒安で過ごした時間を思い返すと、

特別な演出や驚きがあったわけではないことに気づく。

ただ静かで、落ち着いていて、

自分の速度にそっと戻っていける場所だった。

客室には過剰な装飾がなく、

隙間の多い光と影がそのまま居心地になっていく。

料理は、間を大切にしながら静かに進む。

館内に流れる控えめな気配は、

滞在する人の呼吸に合わせて、

少しずつ深さを帯びていった。

うまく言葉にできないけれど、

ここでの時間は“詰め込まれていない心地よさ”に満ちていた。

忙しい日々の途中で、

ふと呼吸が整い直すような感覚に近い。

その感覚がなぜ生まれるのか、

理由を探す必要はないのかもしれない。

ただ、この旅館に滞在すると、

人は自然とゆっくりした方向へ歩き出す。

それだけのことが、思っている以上に大切なのだと感じた。

思い返すたび、静けさだけがそっと残った

宿に訪れると、つい“何が良かったのか”を言葉にまとめようとしてしまう。

けれど井筒安では、その作業をしようとするほど、感じていたものから少し遠ざかる。

特徴よりも、はっきりした魅力よりも、

そこに流れる“時間そのもの”が心に残ったからだと思う。

ここでいう余裕──あるいは “余白” と呼びたくなるものは、

特別な体験や演出とは少し違う。

部屋には装飾が少なく、必要以上に語りかけてこない。

料理は、間を大事にしながら静かに進んでいく。

館内に流れる音も少なく、自分の呼吸がそのまま馴染んでいく。

そういう“詰め込まれていない時間”が残っているから、

人は自然と落ち着いていくのだと思う。

帰ってからも、井筒安で過ごした小さな場面がふと浮かぶことがある。

退勤するスタッフさんにいただいた「お疲れ様です」。

安次郎さんが語った“そっと置かれたお茶”の話。

そして、館内を案内してくださった番頭・新原さんの、落ち着いた声のトーン。

どれも控えめで、特別な出来事ではないのに、思い返すと不思議と心に残っている。

大げさな感動があったわけではない。

むしろ、余裕のある時間がそのまま残っていくような感覚に近い。

京都で宿を選ぶとき、理由をつくる必要はない。

忙しさの合間にふっと息をつきたくなったとき、

静かに滞在の速度を合わせてくれる場所があれば、それで十分だ。

そんな“寄りかかれる静けさ”を、井筒安は変わらず持っている。

それだけで、自然とまた訪れたくなる人がいるのだと思う。

(企画・執筆/石川陽大)

ご紹介

Profile

料理旅宿 井筒安

七代目 当主

京都・東本願寺門前町に佇む料理旅宿「井筒安」七代目当主。

懐石料理を軸に、決まった献立は設けず、毎朝市場で選んだ食材からその日の料理を組み立てる。

二十四節気や七十二候といった季節の移ろいを丁寧に汲み取り、「いま、この日」にふさわしい味と間合いを重んじる姿勢が特徴。

過度な演出を避け、料理・空間・接客すべてに自然な呼吸が行き渡る宿づくりを続けている。