「学校を“社会の外”に置かない。教育は経済圏と地続きであるべきだ。」——株式会社STRIX(ストリクス)代表取締役・福澤惇也さんは、大学教員として教育学を研究しながら、総合型選抜・推薦入試に特化したオンライン塾「STRIX」を運営しています。

受験生一人ひとりの探究テーマに合わせて大学教員や企業の専門家をマッチングし、学びを社会につなげる支援を行っています。教育現場の構造的課題と真っ向から向き合うその取り組みには、“教育を社会に接続する”という明確な意志がありました。

目次

挑戦の原点——教育学の現場から見えた“違和感”

石塚: 本日はよろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介をお願いできますか?

福澤: 私は「教育学」を専門に大学教員をしつつ、受験指導として株式会社STRIXで塾を運営しています。

石塚: ずっと教育の分野でキャリアを歩まれてきたということですね。もともと教育の道へ進んだきっかけは何だったのでしょうか?

福澤: 実家が学校法人を運営しているので、生まれた時から教育の現場にいました。その流れで教員養成課程に進み、大学でも教育学を専攻してきたので、ずっと教育に携わっていますね。

石塚: 教育学の中で、具体的な専門分野はどのようなものになりますか?

福澤: 「教育学」「幼児教育学」など、人はどう学ぶのか——というテーマを専門にしています。

石塚: なるほど。そこから塾を立ち上げられたきっかけや経緯を教えていただけますか?

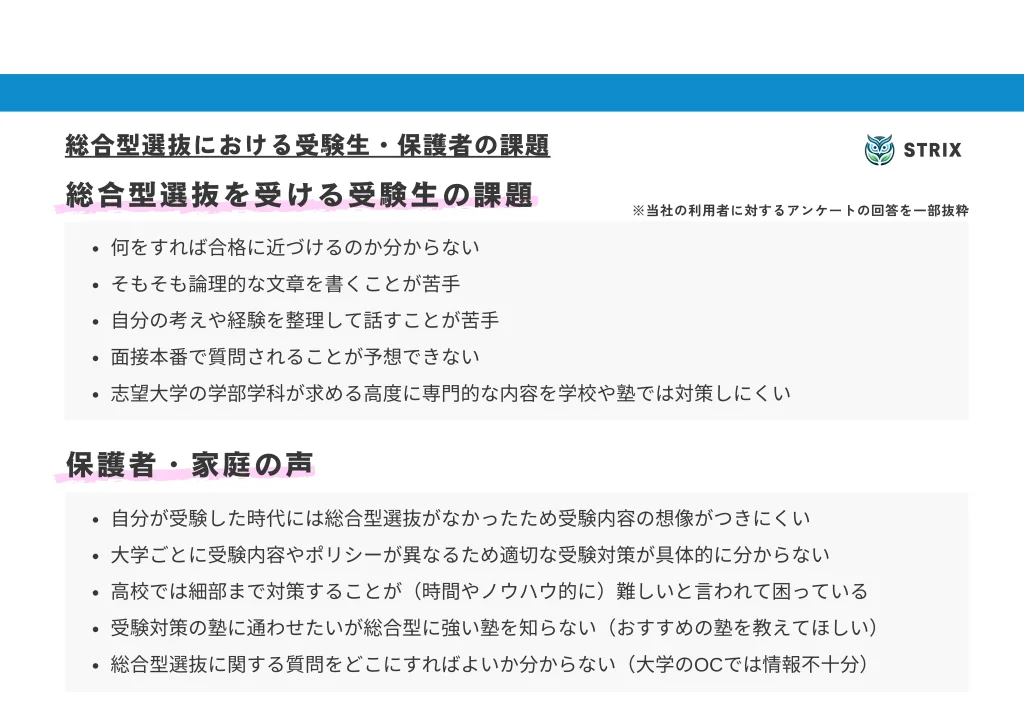

福澤: はい。大学で面接官や採点委員を務める中で、高校生が真剣に準備しているにもかかわらず、大学側の評価に届かない場面を何度も見てきました。「何かが噛み合っていない」という違和感から、“高校生を支援する仕組み”が必要だと感じたんです。そうした経験から、大学支援型の塾を立ち上げるに至りました。

STRIXの特徴——“専門家とつながる”塾

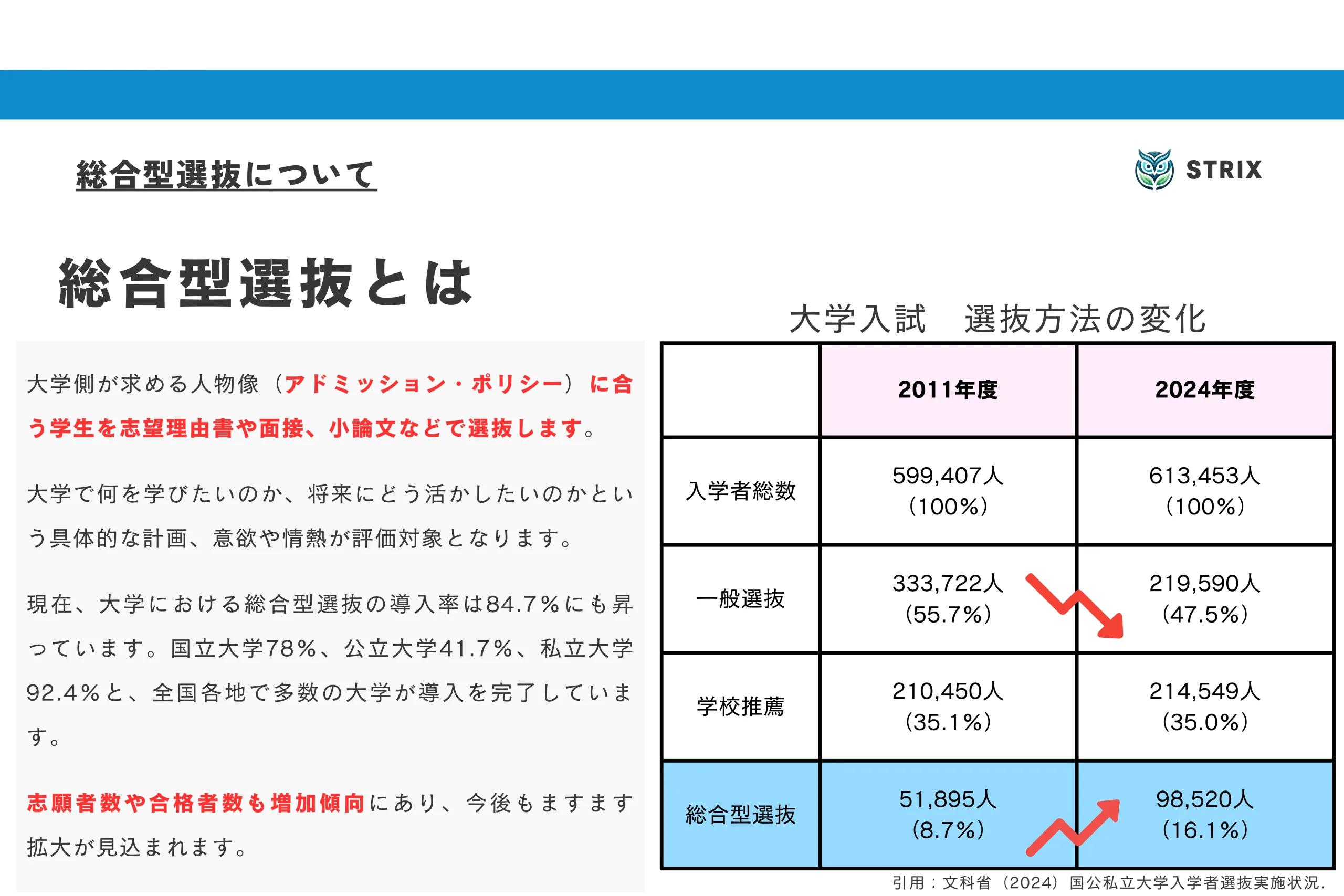

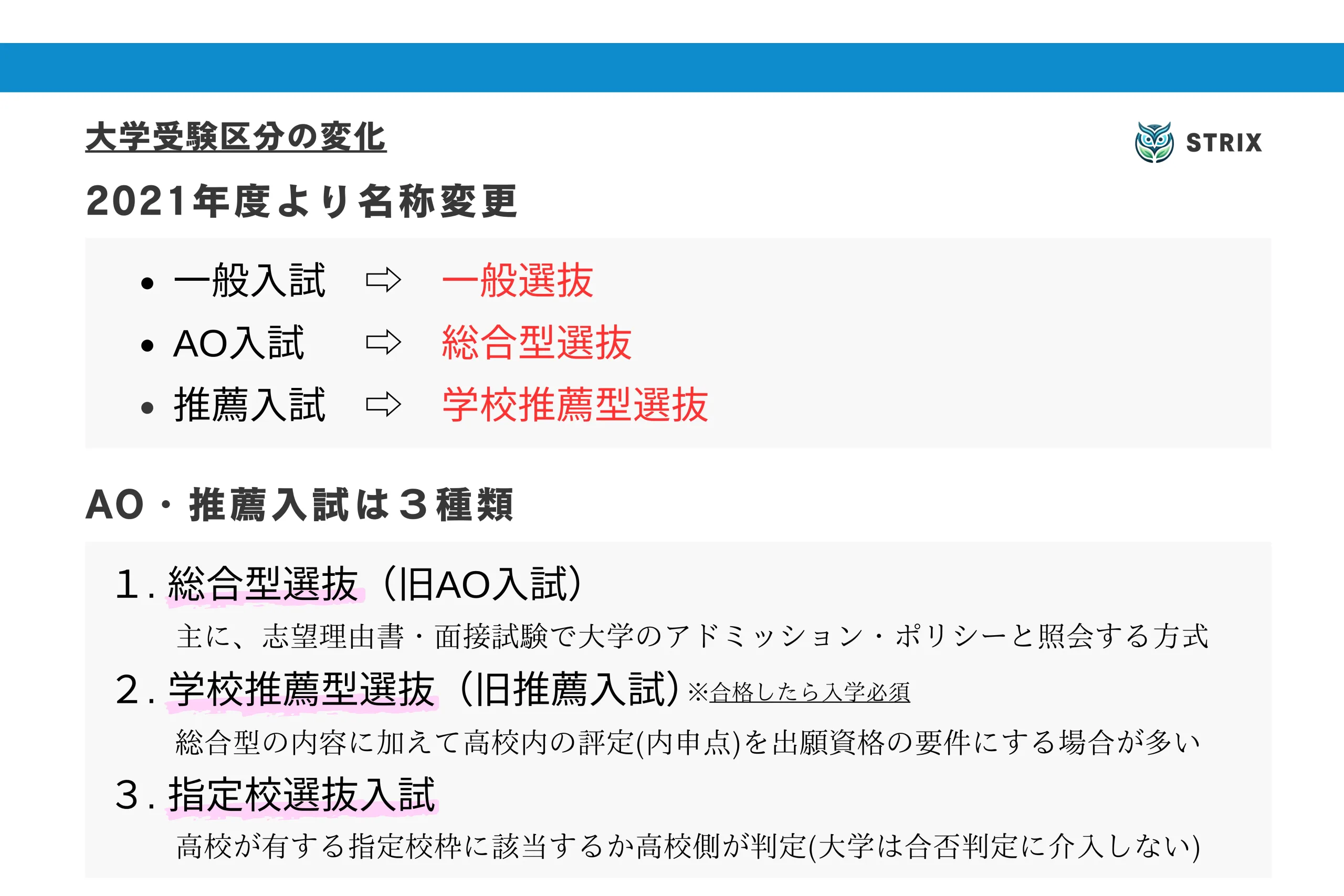

石塚: 総合型選抜の塾と伺っていますが、そもそもどういった選抜方法なのでしょうか?

福澤: 簡単にいうと、自己PR(自分がどういう人間なのかを伝えること)が重視される受験です。それを評価してもらって大学に入学するという選抜方法になります。

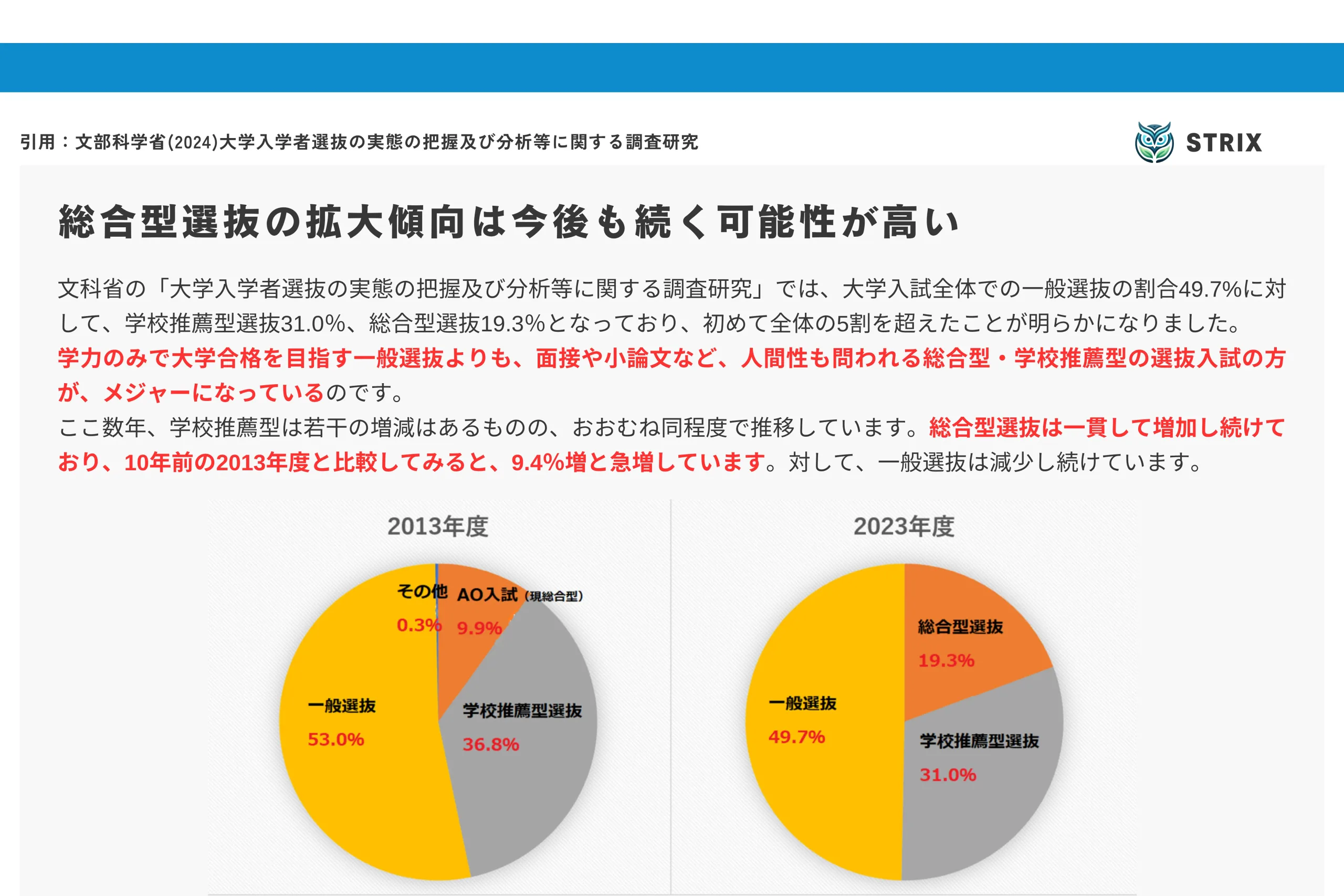

2023年からは全国の受験生の半数以上がこの区分で受験しており、今最もトレンドな受験方法が「総合型選抜」といえます。

石塚: その中で、STRIXではどのような授業を行っているのでしょうか?

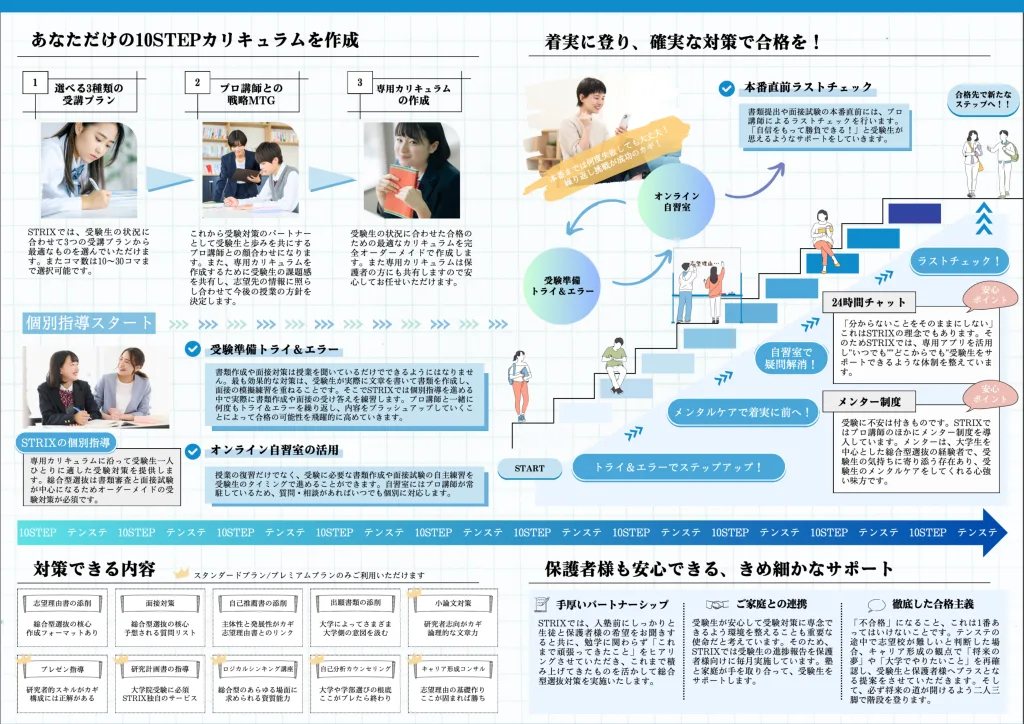

福澤: 総合型選抜や推薦入試に特化した対策塾なのですが、おそらく日本で唯一こだわっている点として、STRIXの講師は基本的に大学教員や企業の専門家で構成されています。

これには理由があります。

たとえば、ある塾生が「益虫」を大学で学びたいと志していました。

石塚: 益虫?ですか?

福澤: そうなんです。「益虫って何だ?」となりますよね。簡単に言うと、社会や環境に利益をもたらす昆虫のことらしいのですが、私も教育が専門なので詳しくはわかりませんでした。

ただ、この学生は志望理由書を書き、その分野の最前線で活躍する専門家と面接を受けなければならない。

これを対策しようとすると、高度な専門性が求められるため、一般的な塾では対応が難しい。

そこで私たちは大学教授経験者などとマッチングを行い、塾生一人ひとりに合った専門的な学習環境を整えることにこだわっています。

総合型選抜の背景——知識より「自分で考える力」

石塚: 現在の入試制度で「総合型選抜」が注目されている背景には、どのような流れがあるのでしょうか。

福澤: 今、教育界では「VUCA(ブーカ)」というキーワードが重要です。これは“不確実で変化の激しい社会”を意味します。

この社会にどう向き合うかを考えたとき、知識を詰め込むだけでは対応できません。自ら考え、自分の興味や関心に基づいて行動できる人を育てることが、日本だけでなく世界全体の教育の流れになっています。

料理本に例えると、100のレシピを知っていても包丁を持ったことがなければ料理はできませんよね。

レシピの数が少なくても、自分で実践できることが求められています。

この「できる」「やってみる」という行動の部分を探究していくわけです。

石塚: だからこそ、“探究”の授業や自己PR型の入試が増えているのですね。

福澤: そうです。総合的な探究の時間で学んだことを、志望理由書や面接でどう社会と結びつけるか。それこそが総合型選抜の本質です。

現場が抱える課題——「専門性の壁」と「時間の限界」

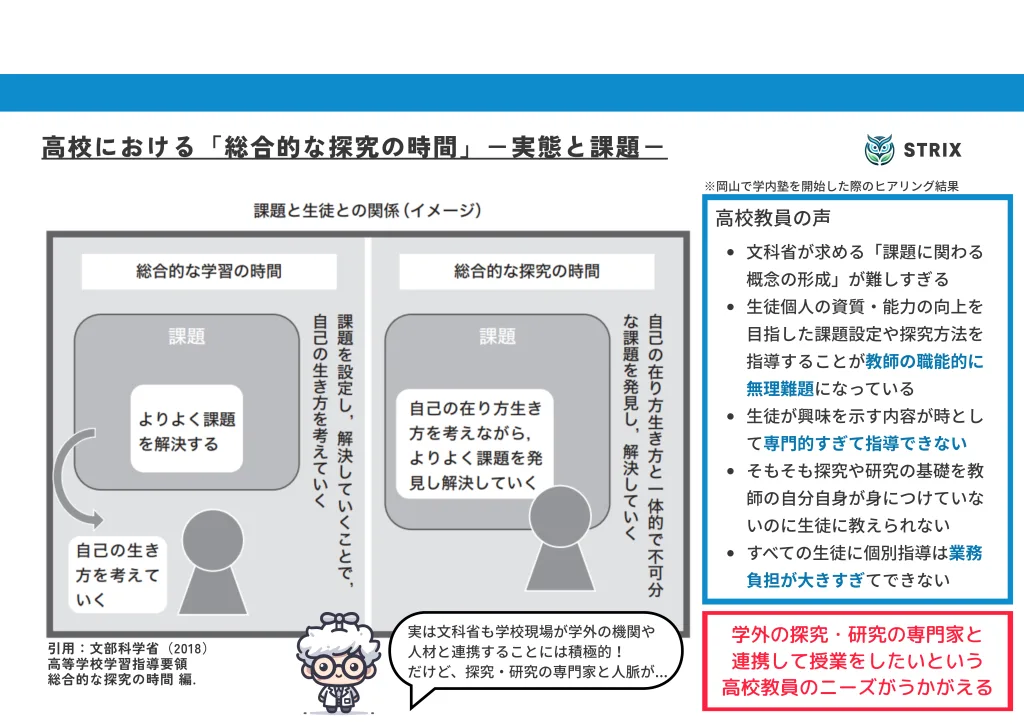

石塚: 総合型選抜が進む中で、学校や既存塾の現場にはどのような課題があると思われますか?

福澤: 2つあります。1つは、専門性を指導できる人材が少ないこと。もう1つは、探究型入試には完全個別指導が必要で、先生1人で30〜40人を見るのは現実的に難しいということです。先生方の時間の限界という構造的な問題ですね。

石塚: なるほど。そこをSTRIXが補完しているわけですね。

福澤: はい。専門家をマッチングして1対1で指導することで、教育現場の“専門性の空白”を埋めています。

仕組みと成果——オンライン専属制で全国対応

石塚: STRIXは岡山県にあると伺いましたが、全国対応は可能なのですか?

福澤: 授業は基本的にオンラインで行うので、全国どこからでも対応できます。生徒1人に専属講師が1人つくスタイルで、スケジュールが合えば毎日でも指導可能です。

総合型選抜は一度の添削で終わるものではなく、反復しながら構造を磨き上げていく必要があります。

石塚: 塾というと合格率が気になりますが、実際はいかがですか?

福澤: 現在の合格率は約85%です。比較的高いと思いますね。

石塚: たしかに、総合型選抜の成り立ちや仕組みから考えて、大学の先生とマッチングして対策するというやり方は理にかなっていますね。

福澤: そうですね。魔法のようなものではなく、逆算して受かる方法を徹底しているので、必然的に結果が出るのだと思います。

教育と経済圏をつなぐ——次の15年を見据えて

石塚: 最後に、今後のビジョンをお聞かせください。日本の教育をどのようにしていきたいとお考えですか?

福澤: 私の頭の中に常にあるのは「教育と経済圏」というキーワードです。学校を社会の外に置くのではなく、経済圏の中に開いていく必要があるということですね。

石塚: “産学連携”よりも、もっと日常的なレベルでの接続ということですね。

福澤: その通りです。たとえば高校生が実際にビジネスを始めてみる。先生が社会経験を積んでから学校に戻る。そうした接続こそが、2040年に向けて最も重要なテーマだと思っています。

石塚: とはいえ、なかなか進まない現実もありますよね。なぜだと思いますか?

福澤: 教員養成課程で社会接続の重要性は重視されているものの、実際には実現できていないこと。そして企業側が学校文化を理解していないことです。

たとえば先生方への営業で「アジェンダ」「クロージング」といった言葉を使うと、それだけで商業的に聞こえてしまうんですね。

お互いの文化を理解し合い、手を取り合っていく必要があると思います。

その中で、私はちょうど両者の立場を理解しているので、そのハブになることがSTRIXのミッションの一つだと思っています。

編集後記

教育の現場から見えた「違和感」を原点に、福澤さんは新たな教育のかたちを模索してきました。

知識偏重の教育が限界を迎える中で、STRIXが掲げるのは「専門家とつながる」探究型の学び。総合型選抜という新たな入試制度の潮流において、大学教員や企業人が伴走者となる仕組みは、まさに教育と社会を接続する実験場といえます。教育学の理論と実践を架橋し、個別最適化された学びを可能にするSTRIXの試みは、単なる塾の枠を超えた社会的挑戦です。教育が“学校の中だけ”に閉じない未来を描く福澤氏の視点は、教育と経済、学びと社会の関係を再定義するものです。

2040年を見据え、若者が“自ら考え、行動する”力を育む——その起点に立つSTRIXの挑戦は、教育の次なるステージを照らしています。

ご紹介

Profile

株式会社STRIX

代表取締役

教育学を専門に、人の学びと成長のメカニズムを研究。

大学で教鞭を執る傍ら、総合型選抜・推薦入試に特化したオンライン塾「STRIX」を設立。

受験生一人ひとりの探究テーマに応じて、大学教員や企業の専門家をマッチングし、学びを社会と結びつける独自の教育モデルを展開している。

教育現場と経済圏の間に存在する“分断”をなくし、学校を社会の中に開いていくことをライフワークに掲げる。

「教育は閉じた世界ではなく、社会に価値を還元する営みである」という理念のもと、次世代の学びのあり方を実践的に追求している。

株式会社ウェブリカ

代表取締役

新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。

腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。

地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。