「人の心を支えるカウンセリング」と「社会を動かすITシステム開発」。一見すると遠く離れた2つの領域を両輪として経営するのが、ベリテワークス株式会社 代表取締役・浅賀桃子(あさか ももこ)さんです。図書館司書を志した学生時代から、IT企業での人事経験、そしてカウンセラーとしての活動を経て築かれたユニークなキャリア。その背景には「人が健やかに働ける社会をつくりたい」という想いがあります。本番組では、浅賀さんのキャリアの軌跡、ベリテワークスの事業、そして未来への展望について伺いました。

目次

図書館司書を志した少女時代とキャリアの原点

石塚: まずは自己紹介と会社紹介をお願いできますか。

浅賀さん: はい。2014年にベリテワークス株式会社を立ち上げまして、現在はITシステム開発とカウンセリングの二本柱で経営を行っています。私はカウンセラーであり経営者、人事コンサルタント、図書館司書の資格保持者でもあります。さらに「人事図書館」という施設でコミュニティマネージャーを務め、本を通じたコミュニティづくりにも携わっています。

石塚: 幅広い活動をされていますね。最初に目指したのは図書館司書だったと伺いました。

浅賀さん: はい。小学生の頃から本が大好きで、小学5年生のときに近所の公共図書館で「司書体験」をしたのがきっかけです。「本を通じて人とつながれる仕事」に魅力を感じて、大学でも図書館情報学を専攻しました。資格は取得したものの、当時は司書職の採用が少なく、志をそのまま仕事にできなかったのが正直なところです。しかし、本を愛する原体験が、後の「人と人をつなぐキャリア」に結びついていくことになります。

医療法人からIT業界へ──人事の仕事との出会い

石塚: そこからどんな道を歩まれたのでしょうか。

浅賀さん: ご縁をいただいたのが医療法人の眼科でした。そこで視力検査や眼鏡作成に携わる傍ら、パートやアルバイトの教育、採用を任されるようになりました。年上のスタッフとどう信頼関係を築くか、チームをどうまとめるかという経験は、人事という仕事の面白さを実感する大きなきっかけになりました。

石塚: その気づきが人事キャリアの原点だったのですね。

浅賀さん: そうです。どうしても人事をやりたくて、本社異動を希望したのですが実現せず。それなら転職しようと決意し、未経験ながら人事職を募集していたIT企業に採用されました。これがIT業界との出会いです。

石塚: IT業界の人事は厳しい現場が多い印象ですが、実際どうでしたか?

浅賀さん: 採用や労務を担当していると、毎週のように退職手続きをするのが当たり前になってしまっていて。「これでは人も組織も持たない」と強く感じました。

カウンセリング資格取得と独立のきっかけ

石塚: 退職者対応の経験がカウンセリングにつながったのですね。

浅賀さん: はい。退職希望者と面談していると、ほとんどの方がすでに辞める決意を固めている状態でした。もっと早い段階で支援できたらと痛感し、カウンセリングの資格を取得しました。社内で試験的にカウンセリングを行いましたが、人事という立場上、社員は本音を言いにくいという壁がありました。

石塚: なるほど。

浅賀さん: だからこそ「第三者としてサポートする仕組み」が必要だと気づいたんです。それが独立のきっかけとなり、2014年にベリテワークスを設立しました。

ITとカウンセリング、異色の二本柱経営

石塚: 起業の際、なぜITとカウンセリングを両立しようと考えたのですか。

浅賀さん: 実は偶然の要素もありました。同僚のエンジニアが同時期に独立することになり、「お互いの弱みを補い合おう」と意気投合したんです。結果的にIT部門とカウンセリング部門を両立させる形になりました。

石塚: それが今や大きな特徴になったということですね。

浅賀さん: そうですね。IT業界の構造的課題──長時間労働、客先常駐、多重請負──はメンタル不調につながりやすい。私自身がIT業界を経験しているからこそ、現場を理解しつつカウンセリングで支援できるのが強みです。また、 IT×カウンセリングというユニークな経営モデルは、クライアントからも「覚えやすいね」と評価されています。

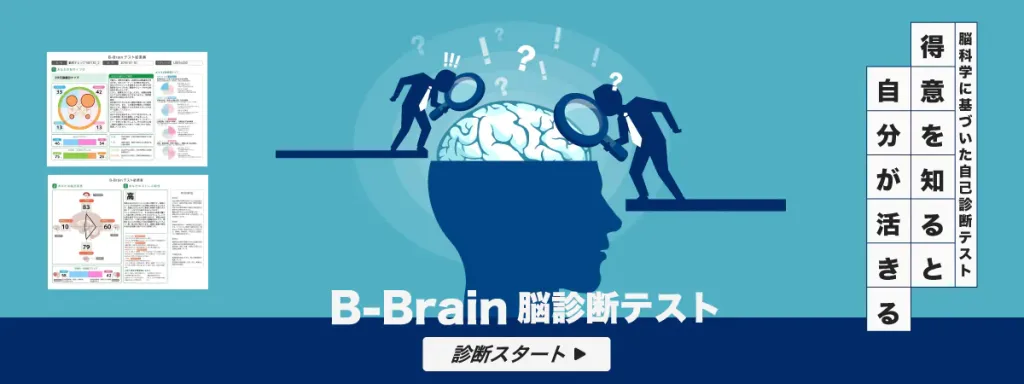

「B-Brain」で見える化するメンタルサポート事例

石塚: 実際の支援はどのように始まることが多いですか。

浅賀さん: 最初の入口として「B-Brain診断」を使うケースが多いです。ネット上で10分ほどの診断を受けるだけで、診断を受けた時の脳のタイプやストレス耐性が数値化されるツールです。

石塚: それをもとにサポートを?

浅賀さん: ええ。例えば、ある企業でパフォーマンスが低下していた30代女性社員に診断を実施したところ、ストレス耐性が「21」と危険水準でした。休職を勧め、クリニック通院と並行してサポートを行い、3ヶ月後の再診断では「50」に回復。客観的な数値の裏付けがあることで、本人も上司も安心して復職の判断を下せました。

石塚: 数字で変化を可視化できるのは大きいですね。

浅賀さん: そうですね。単なる感覚論ではなく、エビデンスに基づいた対策ができることが「B-Brain診断」の強みです。

なぜ人は病みやすいのか──IT業界の構造と組織の限界

石塚: ところで、浅賀さんが出版された『IT技術者が病まない会社をつくる』という本のタイトル、とてもインパクトがありますよね。そもそも、なんでIT業界は病みやすいのでしょうか。

浅賀さん: そうですね。IT業界に限らず建設業などでも見られるのですが、多重下請けの構造が一つの要因だと思います。二次請け、三次請け、四次請け……と重層的になることで、自分の裁量がどこまで及ぶのか分からない。上からの指示をこなすだけで、自分で決定できる範囲が極端に狭くなる。これは精神的に大きな負担になります。

石塚: 確かに、「自分で決められない仕事」はストレスになりやすいですね。

浅賀さん: さらに客先常駐も大きな要因です。自社の社員は自分ひとり、現場では孤立しがちで、同僚や上司に気軽に相談できない。「自分はどこの会社の人間なのか」というアイデンティティを見失ってしまうことも少なくありません。

石塚: なるほど。環境そのものが、人を病ませやすい構造になっているのですね。

浅賀さん: そうなんです。だからこそ私の会社では「客先常駐はやらない」と決めています。すべての会社が同じ方針を取れるわけではありませんが、少なくとも見通しを示すことは大切です。「このプロジェクトは来年3月で一区切りだから、そこまで頑張ろう」と言えるだけで、働く人の気持ちは大きく変わります。

今後の展望──農業事業とウェルビーイング経営への挑戦

石塚: 今後の事業展開を教えてください。

浅賀さん: カウンセリングを「特別なこと」ではなく「当たり前の習慣」にしていきたいです。そのために、半年ごとに診断とフィードバックを受ける文化を広めたいと思っています。

さらに最近は「食と心のつながり」に注目しています。心身の健康は切り離せないので、農業事業にも挑戦中です。兵庫の三田近郊でブルーベリー栽培を計画しており、ITの強みを活かしてEC販売も展開予定です。

石塚: 農業とメンタルヘルスの融合ですか。

浅賀さん: ええ。自然に触れること自体が心の回復につながりますし、社員や地域の人が参加できる「癒やしの拠点」をつくりたいと思っています。

カウンセリング文化を日本に根付かせたい──スヌーピーとの出会いから

石塚: 浅賀さんはカウンセリングの普及について強い想いをお持ちですよね。

浅賀さん: そうなんです。日本ではまだ「カウンセリング=ネガティブなことがあったときに駆け込む場所」というイメージが強いですが、アメリカではもっと気軽に利用されています。

石塚: 文化の違いは大きいですね。

浅賀さん: 実は私、子どもの頃からスヌーピーが大好きなんです。スヌーピーの漫画には「カウンセリングごっこ」のようなシーンがよく出てきます。小さな女の子が屋台を出して、そこにチャーリー・ブラウンやスヌーピーが気軽に相談に行くんです。子ども向けの漫画の中に当たり前のようにカウンセリングのシーンがある。それくらい身近な存在なんだな、と衝撃を受けました。

石塚: 確かに、アメリカでは「相談すること=前向きな行為」というイメージがありますね。

浅賀さん: そうですね。アメリカのビジネスパーソンは定期的にカウンセリングを受けることで、パフォーマンスを維持しています。日本でも「メンタルが弱ってから」ではなく、「健やかに働くために」受ける文化を根付かせたい。それが私の大きな目標です。

石塚: カウンセリングが「心のメンテナンス」として自然に受け入れられる未来を描いているのですね。

浅賀さん: はい。スヌーピーを通じて学んだ「気軽に相談できる文化」を、日本社会にも広めていきたいと思っています。

編集後記

今回のインタビューを通じて強く感じたのは、浅賀桃子さんのキャリアが「点の集合」ではなく、一つの線としてつながっているということです。図書館司書を志した原点、本を通じて人と関わりたいという想い。医療現場での教育や採用の経験。そしてIT業界で直面した過酷な労務環境。すべてが、現在の「人と組織を支える仕事」へと自然に結びついていました。

特に印象的だったのは、科学的なデータで心の状態を「見える化」するB-Brain診断と、人間的な温かさで寄り添うカウンセリングの融合です。数字だけでもなく、感情だけでもない。双方を行き来しながら人と組織を支援できるのは、浅賀さんが「人事経験者」「カウンセラー」「経営者」という三つの視点を持っているからこそだと感じました。

さらに、ブルーベリー栽培という農業への挑戦には驚かされました。食や自然と心をつなげる発想は、これからのウェルビーイング経営のヒントになるものです。メンタルヘルスを「特別なこと」から「当たり前の習慣」へと変えていきたいという浅賀さんの言葉には、未来の働き方を示す力がありました。

「人を大切にする経営」を求める企業にとって、ベリテワークスの取り組みは羅針盤のような存在になるでしょう。

ご紹介

Profile

ベリテワークス株式会社

代表取締役

医療法人(眼科)検査販売業務を経て人事の世界へ入る。独立系SIerおよび東証一部上場ITコンサル会社のHRにて人事関連業務(採用・労務・制度企画・賃金・教育)を一手に担う。

その後社会保険労務士事務所にてサービス業、小売業、不動産業など約40社の人事労務顧問業務に従事。人事業務に取り組む中で、休職者・退職者のケアやキャリアチェンジに悩む方の話を聞く機会が増えるにつれ、カウンセリングの重要性を認識。

2005年:並行してカウンセラーとしての経験を重ね、独立。

2014年:ベリテワークス株式会社として法人化。カウンセラー・キャリアコンサルタントとして主に企業の従業員へのサポート、研修などに取り組んでいる。

2017年~:アジア太平洋キャリア開発協会理事。

2022年~:同協会理事長。その他、健康経営エキスパートアドバイザー、アンガーマネジメントコンサルタント、B-Brain上級インストラクター等としても活動。

趣味は20年来の大ファンであるスヌーピー(ピーナッツ)の研究。夢は気軽に相談できるカウンセリングカフェを創ること。

株式会社ウェブリカ

代表取締役

新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。

地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。