「学校に行くことよりも大切なことがある」そう語るのは、一般社団法人ワンオブハート代表理事・中西紀説(なかにし のりつぐ)さん。

山梨県南アルプス市で体験型フリースクール「みんなのおうち」を運営し、不登校の子どもたちが自分らしく学び、生きる力を取り戻す場をつくっています。

ご自身も不登校を経験し、家族の葛藤を経てたどり着いた「自己肯定」と「自己決定」の教育観。

その実践は、現代の“もう一つの学校”のあり方を示しています。

自身の不登校経験が原点

石塚:今日はよろしくお願いします。まず、中西さんのこれまでの歩みから伺ってもよいでしょうか。

中西さん:はい。私は、今「みんなのおうち」という不登校の子どもたちのための居場所を運営しています。

自分自身が中学生のときに不登校を経験していて、そこがすべての原点になっています。

当時は「自分だけ学校に行けていない」という劣等感や自己嫌悪、自己否定感に苛まれて家にいても落ち着かない日々でした。「なんで自分だけこうなんだろう」と思いながら無為な時間を過ごしていました。そんなメンタルの部分を全くケアすることなく学校に復帰した私は、結局42歳まで劣等感や自己否定感に苦しむことになってしまったのです。不登校のゴールは学校復帰ではないことを身をもって経験しました。

石塚:その経験が今の活動につながっているんですね。

中西さん:そうですね。当時の自分みたいに、不登校になって劣等感や自己嫌悪、自己否定感に苦しんでいる子どもたちがたくさんいると思います。私がその頃にほしかったのは、“安心して過ごせる場所”でした。勉強とか指導よりも、ただ「ここにいていいんだよ」と自分の存在を肯定してもらえる環境。それがあるだけで全然違ったと思うんです。だから今、自分がそういう場所をつくりたいと思っています。

石塚:「みんなのおうち」という名前も、まさに安心感がありますね。

中西さん:はい。名前の通り、誰でも来ていい“みんなの家”のような場所にしたくて。

学校に行っていない子も、生きづらい子も、親御さんも、みんなが気軽に過ごせる場所を目指しています。決まりごとはできるだけ少なくして、子どもたちが自分で考えて主体的に動けるようにしています。

石塚:なるほど。具体的にはどんな活動をされているんですか?

中西さん:「みんなのおうち」のモットーは『生きるを学ぶ!』です。生きていくために必要な力を養いながら、子どもたちの自己肯定感を育み、将来的に自己決定出来る人に育ってほしいと思っています。そのため、主体は子どもたちであり、私達スタッフはサポート役に徹するよう心掛けています。

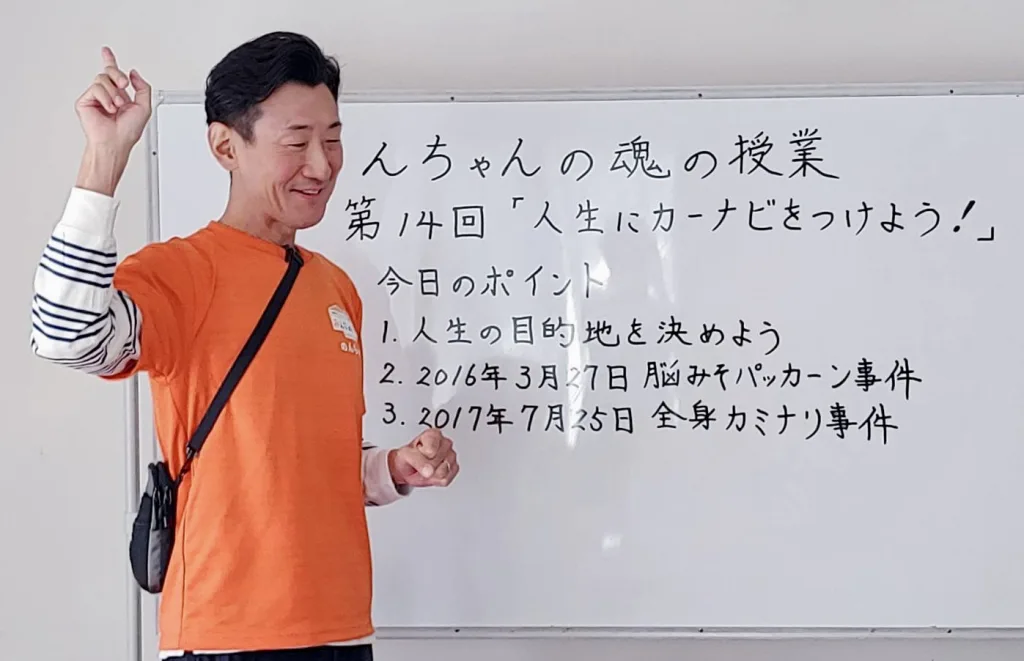

具体的な活動内容としては、子どもたちによるミーティングで決める「グループ活動」や「自然体験活動」、職場体験プログラムである「おとな学」、生きるために本当に大切なことを学ぶ「魂の授業」、外国の方とのコミュニケーションを通して英語の楽しさを知る「英会話」、地元のフルーツタルト専門店とコラボによる「商品開発プロジェクト」、元プロバスケットボール選手による「バスケットボール教室」、教科学習に取り組む「わくわくタイム」など多岐に亘りますが、特徴的なのは参加を強制しないこと。様々な事情によって通ってくる子どもたちには段階もあれば、タイミングや個性もある。そんな彼らの意思を尊重するようにしています。

絶望と再生-ひきこもりからの復活

石塚:中西さんが「みんなのおうち」を立ち上げるまでの経緯について教えていただけますか?

中西さん:はい。私は1998年、24歳の時に約一年間のひきこもりを経験しました。誰もいない部屋で一人、自分の存在意義は何かを問い続ける日々。どうしてもそれを見つけることが出来ず自殺未遂を図ったこともあります。あの頃の絶望感と自分の存在意義を問い続けた時間が私の原体験となっています。

石塚:ご家族としても、すごくつらい時期だったんじゃないですか。

中西さん:そうですね。 当時は全ての人間関係を断ち切っていましたから。自分はもう死ぬしかないと思っていたので、家族とも一切連絡を取っていませんでした

石塚:そこからどう変わっていったんですか。

中西さん:そんなある日のこと。当時私が住んでいた部屋をノックする音が聞こえたのです。上述の通り全ての人間関係を断ち切っていましたので、私を訪ねてくる人など誰もいないはず。そう思ってドアスコープを覗いてみると、そこに立っていたのは妹だったんですね。一向に連絡の取れない兄を心配して訪ねて来たのです。ところがこちらは死にかけている。とても妹に合わせる顔などありません。そこで居留守を使うことにしたのですが、妹は全然帰ろうとしない。何時間もドアの前で待ってくれている。結局、夜になって妹は帰って行ったのですが「こんな自分のことを心配してくれる人がいる」ということに気付き、もう一度生きてみようと決意。実家に戻ることにしました。

石塚:まさにそこから“再生”が始まったわけですね。

中西さん:はい。実家に帰って犬の散歩から始めました。「まずは太陽の下を歩こう」と。ただ、一人で明るい時間帯に外に出るのは恐怖でしかない。それで、犬を連れることで体裁を整えていたのです。まさに社会復帰に向けての第一歩という感じでした。

石塚:人との関わりが変化のきっかけになったということですね。

中西さん:そうです。この体験を通して、“人は一人では立ち直れない”ということを実感しました。どんなに孤立しても、誰かが寄り添えば、必ず光が差す。だからこそ、居場所って本当に大事だと思ったんです。ひきこもりの時に体験した絶望と光が、今の活動のいちばんの原動力になっています。

「みんなのおうち」の誕生

石塚:その後、どのような道を歩まれたのですか。

中西さん:アルバイトを経て26歳で初就職し、35歳で父の不動産業を継ぎました。

結婚し、三人の息子を授かりましたが、長男と次男が不登校に。

特に次男は小2から中2までの7年間、学校へ行けませんでした。小学校高学年になる頃には「なんで俺を生んだんだ!もう死にたい!殺してくれ!」と毎日のように荒れる日々。

かつての私のように劣等感や自己否定感に苦しむ姿を見て、家族で環境を変える決意をしました。

知人の紹介で山梨を訪れ、子どもたちが気に入ったことをきっかけに2019年、妻と子どもが移住しました。私は福岡に残り、月1で通う生活を続けましたが、離れて分かったのは「家族の大切さ」と「心の回復」です。

次男が少しずつ元気になる姿を見て、教育の本質は“いかに自己肯定感を育むか”に尽きると感じました。

石塚:そこから「みんなのおうち」を始められたのですね。

中西さん: はい。「学校で自己肯定感は育つのか?」という疑問に向き合ったとき、「ないなら自分でつくるしかない」という使命感が湧いてきました。ところが、山梨には縁もゆかりもありません。知り合いも一人もいない状態です。そんな山梨でフリースクールを始めてうまくいく保証など全くありません。むしろ、経済的なことだけを考えるのであればやらない方がましです。福岡と山梨。安定とリスク。どちらを選ぶか本当に悩みましたが、最終的には「どちらが成長できるか」を考え、山梨を選びました。 2021年1月に移住し、3月に「体験型フリースクール・みんなのおうち」を設立しました。

子どもが主体の“体験型”スクール

石塚:「体験型」というのは、どんな活動をされているんですか。

中西さん:子どもたちが主体の場です。「やってみたい」という声を大人がサポートして形にしていきます。たとえば地域のお祭りで出店したり、奄美大島へ行ったり、喫茶店を開いたり。すべて子どもの発案です。

最初は午前に勉強、午後に活動という構想でしたが、全く子どもたちの心に響かなかったんですね。大人がやらせたいことと、子どもがやりたいことは対極と言えるほどに違うんです。大人が主導するのは「教育」、子どもが発するのが「学び」。それを痛感しました。そして、私がやりたかったのは「学びの場」だったんですね。

だから一度、すべての計画を白紙にして子どもたちに委ねることにしました。 要は、子どもたちと信頼関係を築くことを最優先したのです。それから3年かけて信頼関係を構築。

「ここは本当に安心できる場所」と思えるようになれば、子どもたちは自ら学び始めるようになっていきました。

無償化への挑戦

石塚:運営面ではどのようにされているのですか。

中西さん:もともとは月3万9800円の授業料をいただいていました。運営は順調で売上げも右肩上がりでしたが、「フリースクールは目的でなく手段」なのです。私の目的は、子どもたちのためにもう一本の道を創ること。そのために山梨に来たのです。

現在の社会では、子どもが大人になるための道は学校という1本しかありません。その道を通れない子が全国に約49万人もいるにも関わらず、道がないゆえに劣等感や自己否定感に苛まれてしまう。もう一本の道があって「どちらを通っても大人になれるから大丈夫だよ」という社会になることこそが本当に豊かな社会ではないかと思うのです。子どもが自分に合った学びの場を選べる社会の実現こそが目的である。その原点に立ち返ることにしました。まずはみんなのおうちから社会を変えていこうと。

そこで2024年4月、授業料を撤廃し、完全無償化に踏み切りました。民間フリースクールの完全無償化というのは全国的に見ても稀と言えます。それでも目的を達成すべく、思い切り舵をきることにしました。現在は、個人からの寄付と企業によるスポンサーで運営しています。必要な経費は年間約800万円ですが、すでに300万円の支援をいただきました。まだまだ運営に充分な資金が集まってはいませんが、全く面識の無い方から寄付を受けたり、かつて通っていた子の保護者が「感謝を込めて」と寄付してくださったりと地域に支えられていることを、日々実感しています。

“もう一つの学校”をつくる

石塚:次の構想としてどのようなことを考えていらっしゃいますか?

中西さん:来年から「学ぶとは何か」を問い直す新しい概念の学校づくりを始めます。子どもが自分で時間割をつくり、自分の興味があることをとことん学べる場所です。まずは山梨にひとつ、その後は福岡を含め全国に10校ほど展開したいと考えています。学校法人化も視野に入れています。それこそが私の目的とする道創りなのです。

私は「自己決定できる人生こそが幸せ」だと思っています。周りを気にしてみんなと同じ道を進むことではなく、自分は何が好きでどんな道を選ぶのかを自分で決めて生きられること。それが本当の幸福だと考えています。

「人生を自分で選べることが、何よりの学びだと思います。」

子どもたち・保護者へのメッセージ

石塚:最後に、今悩んでいる子どもたちや保護者の方へメッセージをお願いします。

中西さん:学校に行くことよりも大切なのは、「自分が何をしたいかを自分で決められること」です。

でも、その自己決定には自己肯定が必要です。「自分は自分のままでいい」と思えなければ、何も選べません。焦らなくていいので、まずはあるがままの自分を受け入れることから始めていきましょう。

不登校(長期欠席者を含む)49万人、小中高校等でのいじめ認知件数73万件、小中高生の自死529人、ひきこもり状態にある人146万人という数字が物語っているように、今こそ「教育観」や「幸福観」を改める時ではないでしょうか。みんなと同じであることが幸せなのではありません。自分で決められることが幸せなのです。子どもたちには、自己決定して自分だけのオリジナルな人生を歩んでほしいと思っていますし、そのための道創りにこれからも尽力するつもりでいます。

編集後記

今回のインタビューでは、中西さんが教育という概念そのものを再定義しようとしている点が特に印象に残りました。

中西さんにとって教育とは、知識を習得させる仕組みではなく、“存在の肯定”を起点に据えた「回復のプロセス」として位置付けられています。

子どもが自己肯定を取り戻し、主体的に物事を選択できるようになるための土台を整える——その思想が「みんなのおうち」の根幹をつくっています。

また、「自己肯定があってこその自己決定」という言葉は、教育の本質を射抜いています。

選択肢が存在しても、自分自身を肯定できなければ道を選ぶことはできません。

中西さんはその構造を、日々の実践によって一つずつ丁寧に積み上げています。

特筆すべきは、フリースクールの完全無償化という決断です。

教育を“事業”として成立させるのではなく、社会に必要なインフラとして位置付けた姿勢が表れています。

この選択は、制度の外側に新たな学びの選択肢をつくるという点で大きな社会的意味を持ちます。

同時に、個人や企業からの寄付・支援によって成り立つ仕組みは、市民が地域の教育に関与する新しいかたちと言えます。

寄付は単なる資金提供ではなく、「子どもたちの学びを共につくる行為」として機能していることが印象的でした。

もし本稿を通じて、中西さんの活動に関心を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度「みんなのおうち」の取り組みを覗いてみてください。

支援の形はさまざまですが、その一歩が子どもたちの未来につながる大切な力になるはずです。

ご紹介

Profile

一般社団法人ワンオブハート

代表理事

次男の不登校をきっかけに2019年春、妻と子供達は山梨県に移住。福岡と山梨を行き来する逆単身赴任生活を始める。

子供の発達障がいや不登校という問題と向き合う中で数多くの気付きがあり、価値観が激変。現在の日本の学校教育制度に疑問が生じる。

自身も若い頃に不登校や引きこもり、自殺未遂など辛い経験をしており、一念発起して「日本にない学校」を創ることを決意。

夢の実現に向けて、2021年春に山梨県南アルプス市にフリースクール「みんなのおうち」を開校。

株式会社ウェブリカ

代表取締役

新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。

腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。

地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。