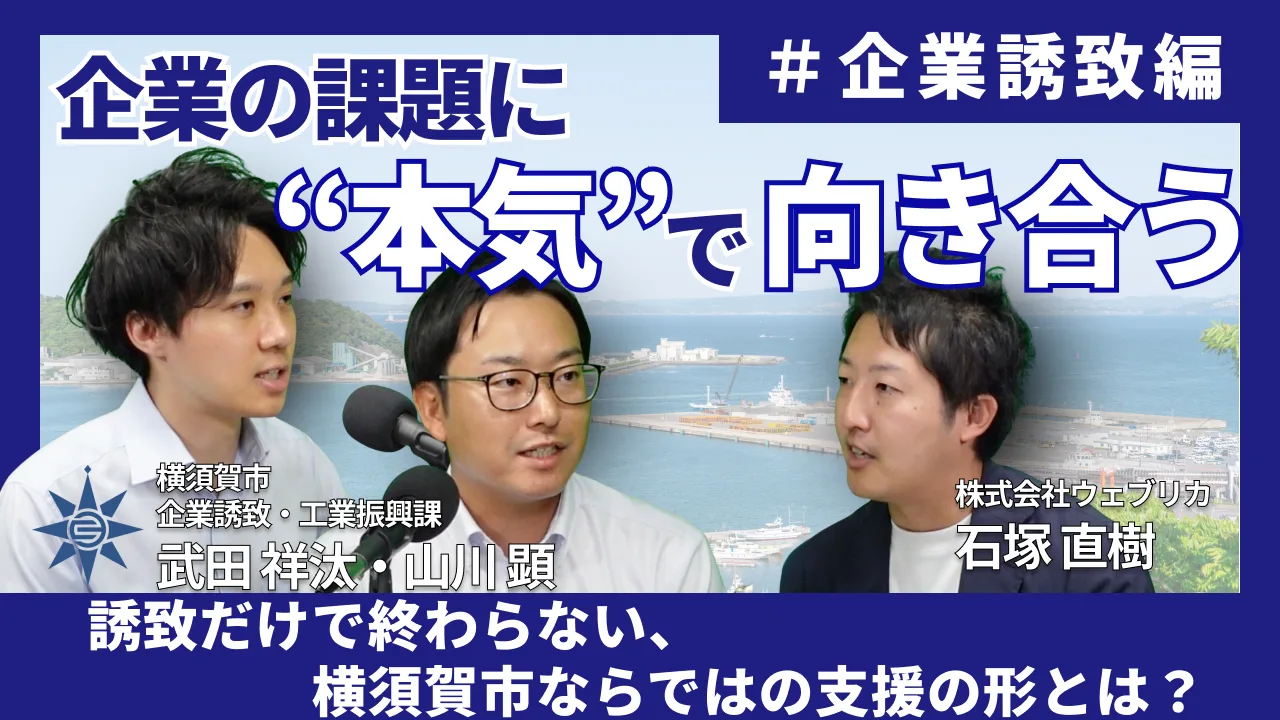

「立地していただいて終わりではなく、そこから長くお付き合いしていきたいです」。

そう語るのは、横須賀市役所 経済部 企業誘致・工業振興課の山川顕さんと武田祥汰さんです。

幅広い業種の企業誘致を進める横須賀市では、都市部とのアクセスと自然環境の両立を強みに、

企業・研究機関・地域が連携する「持続的なまちづくり」を推進しています。

市民生活と地域経済の両面から横須賀の未来を支えるお二人に、行政の現場から見える新しい自治体の姿を伺いました。

今回はウェブリカの石塚がナビゲーターとなり、

横須賀市役所 経済部 企業誘致・工業振興課の山川顕さん、武田祥汰さんに

横須賀市の企業誘致の仕組みと、地域産業を支える行政の役割について伺いました。

目次

企業誘致の最前線に立つ、若手職員の挑戦

石塚: まず、お二人のご経歴を伺えますか。

山川: 大学卒業後に信用金庫へ入社し、4年間勤務しました。さまざまな業種の方々と関わる中で、金融という立場からだけでなく、もっと幅広く地域事業者を支援したいという思いが生まれ、横須賀市役所に転職しました。環境部で家庭から出るごみの分別に関する啓発業務などを担当した後、今年4月から企業誘致・工業振興課に配属されています。

石塚: 武田さんはいかがですか。

武田: 私は新卒で機械工具系の専門商社に入社し、広島で7年間営業職を務めました。2023年に地元の横須賀へ戻り、企業誘致・工業振興課に配属されています。営業経験を行政の現場で活かしながら、地域の産業支援に取り組んでいます。

石塚: 前職の経験が今の仕事にも活かされているのですね。

武田: そうですね。行政の仕事でも“営業感覚”は大切だと感じています。市内企業への訪問やヒアリングを通じて、現場の声を把握し、必要な支援につなげることを意識しています。

横須賀市の産業構造と「1件」に込めた意味

石塚: 横須賀の産業構造について教えてください。

武田: 横須賀は軍港都市として造船から発展したまちです。戦後は自動車メーカーの立地を契機に輸送機器産業が拡大し、現在では金属加工を中心に鉄道・機械・電子部品など、多様な製造業が集積しています。

石塚: 誘致の目標はどのように設定されていますか。

山川: 年度ごとに「1件の企業誘致」を目標にしています。ただ、数を追うというよりも、「企業立地等促進制度」を活用して実際に立地していただくことを成果としています。制度を利用する事業者には、固定資産税・都市計画税・事業所税を5年間免除する優遇措置があります。投資額が大きい場合、100万円単位での減免になることもあります。

石塚: どのような企業が対象になるのでしょうか。

武田: 主に製造業が中心ですが、R&D(研究開発)型企業や情報通信、学術研究機関も対象です。単なる立地支援ではなく、横須賀の強みを活かした技術開発や地域連携を促すことを重視しています。

「市役所に言っても意味がない」を変える、伴走型の支援

石塚: 市としてどんなサポートを行っているのですか。

武田: 私たちの課は「企業誘致」と「工業振興」を両輪として動いています。市内には約300社の製造業者が立地しており、日々現場を訪問し、経営状況などを伺っています。必要に応じて、市や県、国の補助制度をご案内したり、設備投資や人材確保の相談に応じたりします。

石塚: 行政がそこまで現場に踏み込むのは珍しいですね。

武田: よく「市役所に言っても何も変わらない」と思われがちですが、実際は違います。たとえば「人手が足りない」という相談があれば、協力できる企業を紹介することもあります。情報を共有しながら、市内の企業同士をつなげる“マッチング”の機能も果たしています。

石塚: まるで信用金庫のような動きですね。

山川: まさにそうです。行政が“つなぐ存在”になることで、地域内でのサプライチェーン形成や、産業の相互支援を促進できると思っています。

武田: 実際、他自治体の担当者からも「そこまで回るんですか?」と驚かれます。民間出身の職員も多く、営業感覚を持った動き方ができているのが特徴です。

自然と都市が融合する「ちょうどいいまち」

石塚: 横須賀の地理的な特徴は企業誘致にどんな影響を与えていますか。

武田: 三浦半島の南部にあり、三方を海に囲まれています。自然が豊かでありながら、東京までは車・電車で1時間ほど。都市部へのアクセスと、落ち着いた環境の両方を求める企業に選ばれています。

石塚: 生活環境としての魅力はいかがですか。

山川: 横須賀はイベントが豊富です。花火大会、カレーフェスティバル、ウインドサーフィン大会、そして横須賀美術館の企画展など、文化的な発信も盛んです。加えて、子育て世代への支援にも力を入れており、0〜15歳の子どもを持つ世帯の転入が2024年度にプラスへ転じました。

武田: 私自身、広島から戻ってきて、改めて横須賀の良さを感じました。海も山も近く、週末は子どもとアウトドアを楽しめます。商業施設も程よく整っていて、生活に不便を感じません。「自然と都市のバランスがちょうどいい」と多くの方に言われます。

産業・交通・物流が交わる「伸びしろ」

石塚: 物流の観点から、横須賀の立地優位性について教えてください。

武田: 現在、国道357号線の延伸や横浜横須賀道路と圏央道の接続工事が進んでおり、都心方面・県央方面へのアクセスがさらに向上する予定です。

また、横須賀港から九州・新門司港へのフェリー航路が開設され、日用雑貨や半導体関連の企業が利用しています。

武田: 横須賀港は東京湾口に位置しており、速度規制の影響を受けにくいため、入出港の時間短縮が可能です。陸運と海運を組み合わせた効率的な物流展開ができる点も、企業から高く評価されています。

石塚: 日産の生産終了による影響はどう見ていますか。

山川: 約60年にわたり地域経済を支えてこられた企業です。製造拠点の縮小による影響はあるものの、研究施設は継続しており、地域との関係は今後も続きます。市としても良きパートナーとして支援を続けていきたいです。

「誰も一人にさせないまち」──経済と福祉の好循環へ

石塚: 市全体としてはどんなビジョンを掲げているのでしょうか。

武田: 上地克明市長の掲げるテーマは「誰も一人にさせないまち」です。経済と福祉の好循環を目指し、企業の成長で得られた税収を子育てや福祉、介護へと再投資する循環型のまちづくりを進めています。

石塚: 若手職員として意識されていることはありますか。

山川: 市役所では若手が意見を出しやすい環境づくりが進んでおり、市長との座談会も開催されています。私自身も、事業者の方々との接点を大切にしながら、現場の声を政策へ反映していきたいと考えています。

武田: 既存の仕組みにとらわれず、新しいチャレンジを積極的に取り入れたいと思っています。今回のようにメディアに出演することも、市の姿を外に伝える新たな取り組みの一つです。行政職員として、横須賀の可能性を広く発信していきたいです。

編集後記

取材を通じて印象的だったのは、「行政=手続き」ではなく「行政=関係構築」として捉えるお二人の姿勢でした。

企業誘致を“1件”と数えるのではなく、制度活用や伴走支援といった「関係性の質」を成果とする発想に、自治体経営の新しい形を感じます。

横須賀市は、都市と自然、製造と研究、産業と生活が共存する稀有な地域です。その特性を活かすために、市職員自らが現場に出向き、事業者と直接対話を重ねています。机上ではなく、現場で課題を共有し、つながりをつくる姿勢こそが、横須賀市の強みだと感じました。

「経済と福祉の好循環」というビジョンは、単なるスローガンではありません。

税収と再分配、誘致と雇用、企業と生活が循環する仕組みを地道に設計し続ける――その積み重ねが、地域の未来を支えています。

若手職員の柔軟な発想と実行力が、これからの行政の在り方を静かに変えていくのではないかと感じます。

ご紹介

Profile

横須賀市 経済部 企業誘致・工業振興課

大学卒業後、信用金庫に入社し、約4年間にわたり中小企業支援に携わる。

金融機関での経験を通じて、より直接的に地域産業を支えたいという想いから横須賀市役所へ転職。環境部での廃棄物行政に関する業務を経て、2025年度より現

職。

企業誘致や工業振興の分野で、市内製造業の経営支援や補助制度の案内、マッチング支援などに従事している。

地域と企業の“長期的な関係構築”を重視し、現場主義の姿勢で横須賀の産業振興に取り組んでいる。

横須賀市 経済部 企業誘致・工業振興課

横須賀市出身。大学卒業後、機械工具系の専門商社に入社し、広島で7年間にわたり営業職を経験。

幅広い業種の製造現場を訪れる中で、「地域産業の基盤を支える行政の役割」に関心を持ち、2023年にUターン。横須賀市役所に入庁し、企業誘致・工業振興課に配属される。

営業経験を活かした“伴走型支援”を実践し、市内事業者とのネットワーク形成や新規企業誘致に注力している。民間と行政をつなぐ架け橋として、横須賀の可能性を発信し続けている。

株式会社ウェブリカ

代表取締役

新卒でメガバンクに入社し、国土交通省、投資銀行を経て独立。

腕時計ブランド日本法人の立ち上げを行い、その後当社を創業。地域経済に当事者意識を持って関わりながら、様々な企業の利益改善や資金調達を、デジタルや金融の知見を持ってサポートしています。